![]() |

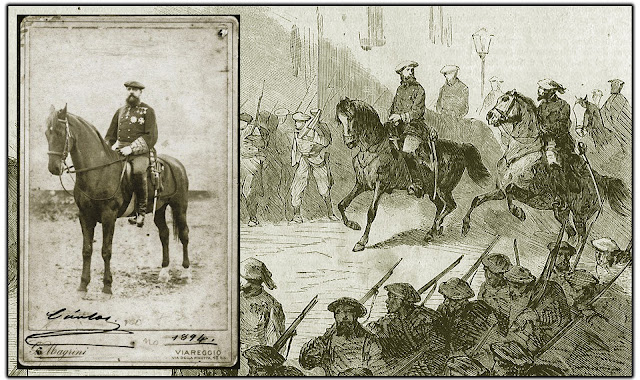

| DGD: Redes 108 (clonografía), 2009 |

¿Por qué no? Una pequeña antología temática cuyo tema fuera a la vez inasible y evidente. Reunir ciertos textos escritos por autores sin ninguna relación entre sí, y que puestos en contigüidad parecen piezas de un solo rompecabezas, o al menos facetas de una única gema: una intuición a la vez tersa y lacerante. En este caso, tal vez un buen epígrafe sería aquella frase del capítulo 28 de Rayuela: “Dice que tengo suficiente inteligencia como para empezar a destruirla ventajosamente”. [DGD]

1) Tomás Segovia: fragmento de entrevista

Lo que el romanticismo descubre en el siglo XVIII —porque el romanticismo es una revolución que sucede en el XVIII y no en el XIX— es que la razón no sólo ha depurado el lenguaje sino que también lo ha matado. Lo que los románticos dicen es: “nosotros sabemos lo que Homero dijo pero también lo que quiso decir sin darse cuenta, cómo se hace un poema épico y cuál era el contexto histórico que hizo posible su escritura, pero al saber eso hemos perdido el poder de escribir la Ilíada”.

Tomás Segovia entrevistado por Eduardo Vázquez Martín:

“Alegato de un poeta contra la lógica del cálculo egoísta

y a favor del deseo”, en Fractal n. 33, abril-julio de 2004.

2) Jonuel Brigue: De Esa llanura temblorosa

Eran notas tocadas en el piano. Pero yo no sabía oírlas. Formaban series articuladas como frases de un discurso verbal. Seguramente tenían su propia significación de discurso musical encerrado en sí mismo. Pero yo las oía como sucesos emocionales, más aun, las veía como movimiento de personas en el espacio, como encuentro y alejamiento de pareja, como danza. Además, me convertían a mí en personaje de dramas y yo combatía junto con ellas, me debatía en implacables empeños, vivía con sublime intensidad. Al cesar la música yo moría.

Ahora sé oír. He aprendido a criticar los discursos musicales. Puedo admirar la fuerza y el color de las composiciones. Veo lo que hay de tradición y de creación original en cada una. Disfruto la pasión abstracta y vacía de los sonidos, sin saltar a otros campos de significación, sin abandonarlos. También me doy cuenta de la calidad de los ejecutantes. Hablo sabiamente de su nivel técnico y de su musicalidad. Soy un hombre culto. Sé oír música. Sin embargo, añoro mi ignorancia de entonces y quisiera escuchar sin saber, dejarme arrastrar por las incitaciones del sonido, vivir la ilusión del arte sin la intervención del frío intelecto, sin los brillos manoseados y mañosos del estudio, con luz no usada, como entonces. [...]

Tanto Platón como Aristóteles dicen que el asombro es el principio de la filosofía y de la ciencia. Durante muchos años repetí esa afirmación y la expliqué, o mejor, la racionalicé como racionalizan las órdenes post hipnóticas. Ahora sigo siendo amigo de Platón y de Aristóteles; pero soy más amigo de mi verdad.

El asombro —digo yo— es la más grande maravilla y yo la había estado trivializando, banalizando y degradando al convertirla en filosofía. Es el más grande tesoro y yo lo había estado despilfarrando al convertirlo en ciencia.

Me arrepiento y me convierto.

Cada vez que yo contaba mi asombro me lo destruían diciéndome respuestas y explicaciones como si yo hubiera preguntado. Hasta yo mismo me comportaba así porque el asombro me resultaba insostenible a mí como a los otros y se me volvía principio de filosofía y de ciencia.

Pero ahora soy más cuerdo. Conservo mi maravilla y mi tesoro. Cuando cuento mi asombro espero que se asombren conmigo, que compartan conmigo e intensifiquen ese estado de gracia y se pongan a la sombra del asombro para que el maldito sol del intelecto discursivo no nos arruine el gozo.

Me di cuenta, así comenzó mi nueva cordura. Me di cuenta: al pasar del asombro a la filosofía y a la ciencia, experimentaba y ocultaba una cierta decepción, una cierta tristeza. Y no me refiero al grado ni al nivel cualitativo de lo filosófico y de lo científico. La actitud filosófica y la actitud científica, por sí solas, bastaban para desvirtuar el asombro, para quitarle su virtud. Basta. No más.

Jonuel Brigue (José Manuel Briceño Guerrero):

Esa llanura temblorosa, Óscar Todmann Editores,

Caracas, 1998.

3) Julio Cortázar: “Hay que ser realmente idiota para”

Hace años que me doy cuenta y no me importa, pero nunca se me ocurrió escribirlo porque la idiotez me parece un tema muy desagradable, especialmente si es el idiota quien lo expone. Puede que la palabra idiota sea demasiado rotunda, pero prefiero ponerla de entrada y calientita sobre el plato aunque los amigos la crean exagerada, en vez de emplear cualquier otra como tonto, lelo o retardado y que después los mismos amigos opinen que uno se ha quedado corto. En realidad no pasa nada grave pero ser idiota lo pone a uno completamente aparte, y aunque tiene sus cosas buenas es evidente que de a ratos hay como una nostalgia, un deseo de cruzar a la vereda de enfrente donde amigos y parientes están reunidos en una misma inteligencia y comprensión, y frotarse un poco contra ellos para sentir que no hay diferencia apreciable y que todo va benissimo. Lo triste es que todo va malissimocuando uno es idiota, por ejemplo en el teatro, yo voy al teatro con mi mujer y algún amigo, hay un espectáculo de mimos checos o de bailarines tailandeses y es seguro que apenas empiece la función voy a encontrar que todo es una maravilla. Me divierto o me conmuevo enormemente, los diálogos o los gestos o las danzas me llegan como visiones sobrenaturales, aplaudo hasta romperme las manos y a veces me lloran los ojos o me río hasta el borde del pis, y en todo caso me alegro de vivir y de haber tenido la suerte de ir esa noche al teatro o al cine o a una exposición de cuadros, a cualquier sitio donde gentes extraordinarias están haciendo o mostrando cosas que jamás se habían imaginado antes, inventando un lugar de revelación y de encuentro, algo que lava de los momentos en que no ocurre nada más que lo que ocurre todo el tiempo.

Y así estoy deslumbrado y tan contento que cuando llega el intervalo me levanto entusiasmado y sigo aplaudiendo a los actores, y le digo a mi mujer que los mimos checos son una maravilla y que la escena en que el pescador echa el anzuelo y se ve avanzar un pez fosforescente a media altura es absolutamente inaudita. Mi mujer también se ha divertido y ha aplaudido, pero de pronto me doy cuenta (ese instante tiene algo de herida, de agujero ronco y húmedo) que su diversión y sus aplausos no han sido como los míos, y además casi siempre hay con nosotros algún amigo que también se ha divertido y ha aplaudido pero nunca como yo, y también me doy cuenta de que está diciendo con suma sensatez e inteligencia que el espectáculo es bonito y que los actores no son malos, pero que desde luego no hay gran originalidad en las ideas, sin contar que los colores de los trajes son mediocres y la puesta en escena bastante adocenada y cosas y cosas. Cuando mi mujer o mi amigo dicen eso —lo dicen amablemente, sin ninguna agresividad— yo comprendo que soy idiota, pero lo malo es que uno se ha olvidado cada vez que lo maravilla algo que pasa, de modo que la caída repentina en la idiotez le llega como al corcho que se ha pasado años en el sótano acompañando al vino de la botella y de golpe plop y un tirón y ya no es más que corcho. Me gustaría defender a los mimos checos o a los bailarines tailandeses, porque me han parecido admirables y he sido tan feliz con ellos que las palabras inteligentes y sensatas de mis amigos o de mi mujer me duelen como por debajo de las uñas, y eso que comprendo perfectamente cuánta razón tienen y cómo el espectáculo no ha de ser tan bueno como a mí me parecía (pero en realidad a mí no me parecía que fuese bueno ni malo ni nada, sencillamente estaba transportado por lo que ocurría como idiota que soy, y me bastaba para salirme y andar por ahí donde me gusta andar cada vez que puedo, y puedo tan poco). Y jamás se me ocurriría discutir con mi mujer o con mis amigos porque sé que tienen razón y que en realidad han hecho muy bien en no dejarse ganar por el entusiasmo, puesto que los placeres de la inteligencia y la sensibilidad deben nacer de un juicio ponderado y sobre todo de una actitud comparativa, basarse como dijo Epicteto en lo que ya se conoce para juzgar lo que se acaba de conocer, pues eso y no otra cosa es la cultura y la sofrosine. De ninguna manera pretendo discutir con ellos y a lo sumo me limito a alejarme unos metros para no escuchar el resto de las comparaciones y los juicios, mientras trato de retener todavía las últimas imágenes del pez fosforescente que flotaba en mitad del escenario, aunque ahora mi recuerdo se ve inevitablemente modificado por las críticas inteligentísimas que acabo de escuchar y no me queda más remedio que admitir la mediocridad de lo que he visto y que sólo me ha entusiasmado porque acepto cualquier cosa que tenga colores y formas un poco diferentes. Recaigo en la conciencia de que soy idiota, de que cualquier cosa basta para alegrarme de la cuadriculada vida, y entonces el recuerdo de lo que he amado y gozado esa noche se enturbia y se vuelve cómplice, la obra de otros idiotas que han estado pescando o bailando mal, con trajes y coreografías mediocres, y casi es un consuelo pero un consuelo siniestro el que seamos tantos los idiotas que esa noche se han dado cita en esa sala para bailar y pescar y aplaudir. Lo peor es que a los dos días abro el diario y leo la crítica del espectáculo, y la crítica coincide casi siempre y hasta con las mismas palabras con lo que tan sensata e inteligentemente han visto y dicho mi mujer o mis amigos. Ahora estoy seguro de que no ser idiota es una de las cosas más importantes para la vida de un hombre, hasta que poco a poco me vaya olvidando, porque lo peor es que al final me olvido, por ejemplo acabo de ver un pato que nadaba en uno de los lagos del Bois de Boulogne, y era de una hermosura tan maravillosa que no pude menos que ponerme en cuclillas junto al lago y quedarme no sé cuánto tiempo mirando su hermosura, la alegría petulante de sus ojos, esa doble línea delicada que corta su pecho en el agua del lago y que se va abriendo hasta perderse en la distancia. Mi entusiasmo no nace solamente del pato, es algo que el pato cuaja de golpe, porque a veces puede ser una hoja seca que se balancea en el borde de un banco, o una grúa anaranjada, enormísima y delicada contra el cielo azul de la tarde, o el olor de un vagón de tren cuando uno entra y se tiene un billete para un viaje de tantas horas y todo va a ir sucediendo prodigiosamente, las estaciones, el sándwich de jamón, los botones para encender o apagar la luz (una blanca y otra violeta), la ventilación regulable, todo eso me parece tan hermoso y casi tan imposible que tenerlo ahí a mi alcance me llena de una especie de sauce interior, de una verde lluvia de delicia que no debería terminar más. Pero muchos me han dicho que mi entusiasmo es una prueba de inmadurez (quieren decir que soy idiota, pero eligen las palabras) y que no es posible entusiasmarse así por una tela de araña que brilla al sol, puesto que si uno incurre en semejantes excesos por una tela de araña llena de rocío, ¿qué va a dejar para la noche en que den King Lear? A mí eso me sorprende un poco, porque en realidad el entusiasmo no es una cosa que se gaste cuando uno es realmente idiota, se gasta cuando uno es inteligente y tiene sentido de los valores y de la historicidad de las cosas, y por eso aunque yo corra de un lado a otro del Bois de Boulogne para ver mejor el pato, eso no me impedirá esa misma noche dar enormes saltos de entusiasmo si me gusta como canta Fischer Dieskau. Ahora que lo pienso la idiotez debe ser eso: poder entusiasmarse todo el tiempo por cualquier cosa que a uno le guste, sin que un dibujito en una pared tenga que verse menoscabado por el recuerdo de los frescos de Giotto en Padua. La idiotez debe ser una especie de presencia y recomienzo constante: ahora me gusta esta piedrita amarilla, ahora me gusta L’année dernière à Marienbad, ahora me gustas tú, ratita, ahora me gusta esa increíble locomotora bufando en la Gare de Lyon, ahora me gusta ese cartel arrancado y sucio. Ahora me gusta, me gusta tanto, ahora soy yo, reincidentemente yo, el idiota perfecto en su idiotez que no sabe que es idiota y goza perdido en su goce, hasta que la primera frase inteligente lo devuelva a la conciencia de su idiotez y lo haga buscar presuroso un cigarrillo con manos torpes, mirando al suelo, comprendiendo y a veces aceptando porque también un idiota tiene que vivir, claro que hasta otro pato u otro cartel, y así siempre.

Julio Cortázar: “Hay que ser realmente idiota para”,

en La vuelta al día en ochenta mundos,

Siglo XXI Editores, México/Madrid, 1967.

*